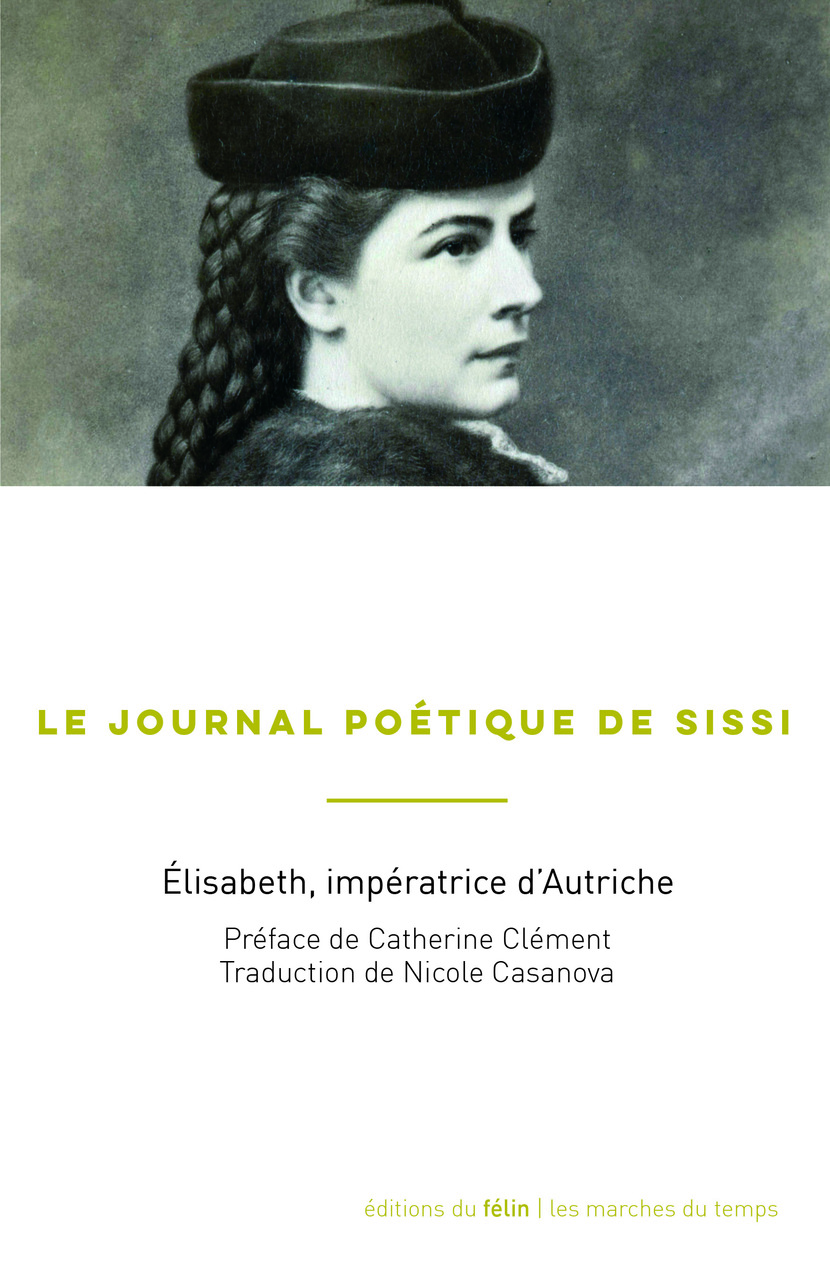

Le Journal poétique de Sissi

En 1951, le président de la Confédération helvétique se trouva confronté à un cas de conscience. Il venait de faire sauter les scellés d’une cassette contenant les poèmes de feu Son Altesse impériale Élisabeth d’Autriche. Penser qu’elle avait été assassinée à Genève un demi-siècle plus tôt, et que c’était à lui de lire en premier!

À son émotion succéda une perplexité sans nom. Républicaines, violentes, grossières et crues, les poésies de l’impératrice étaient impubliables en Suisse. Il y avait un abîme entre l’image sublime de la plus belle femme de son temps et ce langage de charretier. Le président Etter consulta le Conseil fédéral, et il fut décidé de dissimuler au public l’œuvre qui n’était pas signée Élisabeth, mais «Titania».

Avec Sissi, il faut s’attendre au pire. Foucades, caprices, passions subites, voyages au pied levé, tout lui fut bon pour combattre l’ennui de la cour impériale. L’épopée des cassettes ne fait pas exception. Car elles étaient trois, sinon plus, ces maudites cassettes. Ignorant jusqu’à l’existence des autres, le président Etter n’en avait ouvert qu’une.

L’affaire des trois coffrets commence au beau milieu de l’année 1890. Un an déjà que son fils était mort. À Mayerling, l’archiduc héritier s’était tiré un coup de feu au-dessus de l’oreille gauche, article 5 du compte rendu de la nécropsie, version officielle. Rodolphe, ce fils troublé qu’Élisabeth n’avait pas élevé, quand il était petit. Rodolphe n’était plus. Douleur, remords, insurmontable deuil. L’impératrice s’habillera en noir et ne portera plus de bijoux, sauf une minuscule tête de mort en or, fétiche de Rodolphe. Elle n’écrira jamais plus de poèmes. En revanche, sur leur publication, elle avait son idée.

Depuis la catastrophe, Sissi navigue en mer.

Mais pour ce qu’elle voulait faire, les bateaux tanguaient trop. On ne peut pas régler le sort d’une œuvre poétique en écrivant sur un voilier, même grand. Les palais, pas question, ce sont des prisons. Restait son train spécial, tendu de velours drapé. De toute façon, elle ne pouvait rédiger ce testament-là dans l’immobilité. Donc, elle opta pour la vitesse extrême et se mit à l’ouvrage.

Les poèmes d’Élisabeth d’Autriche seraient remis soixante plus tard au président de la Confédération helvétique légataire des originaux. Les droits d’auteur iraient aux «condamnés politiques les plus méritants, et à leurs proches dans le besoin».

À moins, ajouta-t-elle, qu’on n’ait découvert le moyen de se rendre dans une autre planète. Et le tout s’adressait à une «Chère âme du futur», qui n’était pas née encore.

Parfait calcul, quand on la connaît. La Suisse, une république fédérale, pas une monarchie: l’impératrice était républicaine. Elle avait soutenu les condamnés politiques de Hongrie, sa patrie de l’âme. En 1950, l’affreux xixe siècle si dur aux femmes libres aurait cédé la place au xxe siècle. Idéaliste, elle était assez prophétesse pour rêver qu’on pourrait poser le pied sur la Lune. Bref, elle mit le meilleur d’elle-même dans le legs des poèmes. Restait la signature: Titania.

Dans l’œuvre de Shakespeare, Le Songe d’une nuit d’été, Titania est la Reine des Fées, l’épouse d’Obéron, celle qui par magie s’éprend d’un âne. Sissi n’a jamais épargné son empereur de mari, âne et Obéron tout ensemble, les poèmes le disent assez. Mais les poèmes étaient secrets; donc, pour être précise, Sissi fit peindre aux murs de sa chambre à coucher l’âne empereur, et elle-même en Titania. Il n’est pas sûr que le destinataire ait mieux compris le message de sa femme que le président suisse les poèmes de l’impératrice.

Elle ajouta une ligne: «Écrit en plein été 1890, dans un train spécial filant à toute allure.» C’était fait. Alors commença le jeu des cassettes qui, toutes, contenaient ses poèmes.

La première fut remise à Ida Ferenczy, sa dame d’honneur préférée, qui devrait la transmettre à Charles-Théodore, le frère de Sissi. La deuxième était destinée au duc de Liechtenstein, et cachée dans ses appartements, en attendant la mort de Sissi. La troisième – mais combien y en eut-il en tout? – alla à des amis aux noms tenus secrets. Tous les dépositaires devaient remettre leurs cassettes au président de la Confédération helvétique. Aucun ne connaissait l’existence des autres. On n’est pas plus dissimulé que cette impériale poétesse. Ni plus imprévoyant.

Au vrai, un seul des coffrets vagabonda: le deuxième, celui des Liechtenstein. Après la mort du duc en 1908, la cassette revint à la famille qui, ne sachant que faire, la confia au tribunal civil de Brünn, capitale de la Moravie. En 1914, surgit un imprévu majeur, la Première Guerre mondiale. Quatre ans plus tard, l’Empire des Habsbourg avait entièrement sombré. Démembrée, l’Autriche était devenue une République, et la ville de Brünn avait retrouvé son nom tchèque, Brno. La tourmente fut telle que l’oubli recouvrit les coffrets. Entre-temps, pour raisons administratives, la cassette Liechtenstein avait fait un aller et retour entre Prague et Brno.

Vienne, 1931. Pour la première fois paraissent des articles sur les poèmes cachés de l’impératrice. À en croire le signataire, fort d’un titre d’exécuteur testamentaire du duc de Liechtenstein, le coffret contiendrait la lettre d’adieu de l’archiduc Rodolphe à sa mère. Grand émoi dans le Landernau viennois. Puis grand oubli, comme toujours à Vienne. En 1938, un dénommé Hitler se chargea de réduire l’Autriche à l’Allemagne. Aucune nouvelle des coffrets.

1949. La date approche. La piste Liechtenstein était assez sérieuse pour alerter l’Académie des sciences de Vienne, qui désigna sept de ses dignitaires pour l’ouverture solennelle, un an plus tard. Mais le vieil imprévu veillait au grain: la cassette Liechtenstein était de l’autre côté du rideau de fer. La Tchécoslovaquie communiste refusa les visas et l’objet. La cassette refit le chemin: Brno-Prague, puis Prague-Vienne. Communiste ou pas, l’ancienne tradition de la bureaucratie impériale fit son œuvre: quatre ans de bordereaux.

En 1953, l’Académie des sciences procéda à la cérémonie et découvrit qu’elle n’avait pas le droit de lire les poèmes. Destination Berne, bien obligé.

Entre-temps, le président Etter avait reçu la première cassette, transmise par Ida Ferenczy au frère de Sissi et donnée à la Suisse par son fils Louis. Rien de plus simple. Tout eût été en ordre sans les scrupules du Conseil fédéral et de son président. Le silence retomba sur les coffrets d’Élisabeth, dont deux étaient désormais propriété du gouvernement suisse.

1977. Meilleure spécialiste de l’impératrice, l’historienne allemande Brigitte Hamann obtient du président Furgler l’autorisation de publication. En 1984, excellemment commentés, les poèmes virent enfin le jour aux éditions de l’Académie des sciences de Vienne, pour faire bonne mesure.

Vingt-quatre ans de retard sur la date fixée par Sissi, et toujours le même imprévu. En 1984, où dénicher les descendants des condamnés politiques les plus méritants? La moitié de l’Empire des Habsbourg était de l’autre côté du rideau… Le président Furgler réunit le Conseil fédéral, qui prit la décision de verser les droits d’auteur de Sissi au Haut-Commissariat pour les réfugiés, émanation de l’ONU.

Le rideau est tiré, le mur de Berlin est tombé, et c’est là qu’on en est aujourd’hui. Comme elle doit rire de là-haut, la farceuse! Songez un peu. De Vienne à Brünn, de Prague à Brno, de Brno à Prague, de Prague à Vienne, quel circuit impérial pour une républicaine! Deux guerres mondiales traversées, deux Conseils fédéraux, deux présidents suisses, ses droits d’auteur versés à l’ONU… Non, c’est trop beau, vraiment. Certes, demeurent quelques petits soucis. Rien d’elle n’est paru en 1950, et les poèmes ne sont pas signés Titania. Le troisième coffret est porté disparu. Les descendants des condamnés politiques méritants pourraient faire valoir leurs droits – et ça, ce serait drôle à mourir! – et l’on n’habite pas encore sur la Lune. Mais dans l’éternité, Sissi a tout son temps pour attendre. Qui mourra verra.

Il y a cent ans qu’elle est morte, un poinçon dans le cœur. L’avocat de son assassin affirma dans sa plaidoirie que l’impératrice aurait souhaité l’acquittement du coupable. Personne ne connaissait alors l’existence des trois coffrets, et l’avocat avait raison au-delà de l’imaginable. Enfant abandonné, anarchiste radical, en grand manque d’amour, Luigi Lucheni ressemblait trait pour trait au condamné politique méritant, meurtrier de surcroît; elle l’aurait adoré. Car il l’assassina si bien qu’il lui donna la mort sans la faire souffrir, d’un seul coup. Au nom d’une liberté qu’ils chérissaient, Sissi l’aurait admis à partager son paradis. Tous deux sont morts en Suisse, elle poignardée, et lui dans sa cellule, prétendument pendu.

Qui versera l’argent dans une librairie pour acheter les poèmes d’Élisabeth d’Autriche pourra se souvenir de son usage actuel. Un regard distrait sur le petit écran, on verra des enfants malnutris, des files de gens hâves, un ballot sur la tête, des mères en pleurs, avec les mêmes mots, «J’ai tout perdu», au Soudan, en Bosnie, en Guinée-Bissau… Voici les chères âmes du futur pour qui Élisabeth voulut publier ses poèmes. Certains l’ont dite folle, mais pas du tout. Cette errante de luxe a réussi l’exploit d’anticiper d’un siècle l’action humanitaire, en écrivant pour tous les réfugiés du nôtre qui s’achève.

Catherine Clément

Le cycle poétique de Heinrich Heine La Mer du Nord, inclus dans la deuxième partie de ses Reisebilder (Images de voyage) (1826-1827), a servi de modèle à ce premier volume de poèmes: Chants de la mer du Nord. L’impératrice note ici, sous forme d’un journal en vers rédigé de février 1885 à la dernière nuit de l’année 1886, ses expériences et ses chimères.

Dédicace

Si j’avais autant de chants

Que de vagues, ô ma mer,

Je les écrirais pour toi,

Et te les apporterais en offrande.

Ce que je sens, ce que je pense,

Oui, tout l’intime de mon être,

Je l’immergerais en toi,

Ô ma châsse de cristal,

Délice de mes yeux,

Bonheur de mon existence ici-bas,

Première joie de l’aube

Et nuit mon dernier regard!

Les vingt poèmes suivants sont numérotés, ce qui leur donne le caractère d’un cycle. Élisabeth les écrivit en février-mars 1885 à Amsterdam, où elle était allée suivre une cure de massages. Elle effectuait en même temps de longues excursions dans tout le pays et des promenades quotidiennes de plusieurs heures sur les côtes de la mer du Nord.

Les termes «le bien-aimé», «le magnifique», avec son «bouclier» et sa «lance», désignent toujours Achille. Elle croyait pouvoir entrer en relation avec lui par des moyens spirites.

1

Et sur les vagues sauvages de la mer,

Bien-aimé, tu gisais étendu ;

Mille fibres en moi t’aspirèrent

Couvert de sel et d’écume.

2

La mer est furieuse, les vagues mugissent

Et s’écrasent de toute leur énorme puissance

Sur le rivage désert, dans la nuit noire.

Extasiée, j’écoute la rumeur du camp,

La voix du bien-aimé parvient à mon oreille,

Lui, le magnifique, l’homme fort !

3

Les pêcheurs vont et viennent sur la plage

Dans leur fraîche parure du dimanche,

Et tenant ferme leur amoureuse au bras,

La caressent des yeux et de la main.

Hardi! Je n’ai pas besoin de pêcheur;

Mon aimé repose au bord de la mer,

Le divin, le magnifique,

Avec son bouclier et sa lance!

4

Les flots, les flots aimantés montent;

Écoute comme ils bruissent et mugissent,

Comme les vagues se cabrent haut

Et comme il siffle, le vent du Nord!

Toi, la plus déchaînée de toutes les sérénades,

Sauvage «bonne nuit» –

Mon cœur sait bien qui t’envoie,

Aussi exulte-t-il et rit.

Réponse à l’architecte

Je devrais me bâtir un château1

Ici au rivage de la mer du Nord,

Avec de hautes coupoles dorées

Et maintes futilités clinquantes.

Certes, je t’aime, toi, orgueilleuse,

Rude et brusque mer,

Avec tes vagues sauvages

Avec tes dures tempêtes!

Mais l’amour doit être libre,

Il a droit de venir et partir;

Un château serait l’anneau conjugal,

Et l’amour n’aurait pas de durée.

Je veux tournoyer librement autour de toi

Comme tes mouettes ici ;

Bâtir un nid à demeure…

Il n’est point de gîte pour moi!

5

Partir, partir au grand large:

Une puissante nostalgie m’y pousse,

Mais je n’ai pas d’ailes

Et je dois en emprunter.

Santa Cecilia 2, recueille-moi

Sur ton dos mouvant,

Ô étends tes ailes,

Et moi enfin je volerai!

Vois-tu où Phœbus descend

À la lisière lointaine de la mer?

Emporte-moi là-bas, je t’en supplie,

Aide-moi, tu peux bien le faire!

Tu sembles un petit oiseau fragile, mais sûr,

Aussi je te ferai confiance,

Et si un frais vent d’est nous pousse,

Nous verrons des merveilles!

6

Chaque soir un désir me jette hors de mes murs,

Il faut que je voie le soleil

L’heureux, l’envié,

S’enfoncer dans la mer.

«Ce n’est pas ton or qui m’offense,

Ce n’est pas ton éclat,

Mais que la mer sublime

T’embrasse chaque nuit.

Et tandis que ton incandescence

Réchauffe les flots jusqu’au cœur,

Je reste ici dans les ténèbres et je grelotte

De jalousie et de fureur!»

7

Je suis une mouette d’aucun pays,

Je n’appelle aucun rivage ma terre natale,

Ni lieu ni place ne me lient;

Je vole de vague en vague.

Hier encore je voyais le plus beau saphir 1,

Dans le bleu profond il gisait au-dessous de moi,

Couronné d’oliviers et de myrtes

Qu’entourait le vol léger des papillons.

Aujourd’hui mes ailes frôlent l'écume de la mer.

Ses vagues me bercent et m’invitent au rêve…

Du lointain nébuleux parvient doucement

Venue du fleuve Neckar, une musique1 ;

Et je vois les ruines du château

Qu’enveloppent de fils d’argent

Les riches rayons de la lune de mai,

Ils glissent par la porte et les salles.

Et de l’autre côté, à l’ombre des arbres,

Abîmée dans des rêves olympiens,

À demi couverte de son bouclier,

Repose l’image de marbre du magnifique2.

8

Qui te l’a révélé,

Toi, ma chère mer du Nord,

Que je t’aime corps et âme,

Que je suis tienne absolument?

C’étaient peut-être les mouettes

Qui te l’ont rapporté?

Car en me promenant sur le rivage,

Souvent je le leur ai dit.

Depuis tu ne me laisses

De repos ni jour ni nuit;

Tu m’appelles, tantôt sauvage et mugissante,

Puis de nouveau douce et flatteuse.

Tu veux me bercer, me balancer,

Ton bras est si tendre,

Jusqu’à m’entraîner enfin

Dans ton royaume humide.

On connaît Sissi, la belle et pétulante impératrice qui sut garder son indépendance malgré une étiquette sévère. On connaît moins cette femme, insoumise et passionnée jusqu’à l’excès, qui se dévoile à travers ce journal intime et poétique. Reflets d’une vie mouvementée, ces poèmes évoquent le suicide de son cousin Ludwig – Louis II de Bavière –, ses disputes conjugales, les menus scandales de la cour, l’empressement de ses admirateurs… Sissi se révèle impertinente et pleine d’humour, rebelle et foncièrement démocrate. Elle porte un regard acerbe sur la politique de l’Empire austro-hongrois et les débats d’une Europe en mutation, regard critique d’une femme moderne.

La préface de Catherine Clément éclaire la vie de l’impératrice et retrace la destinée du manuscrit dont l’histoire, à elle seule, est un roman. Scellé par Élisabeth, le recueil fut confié à la Suisse, chargée de le tenir secret pendant soixante ans après sa mort.

Préface de Catherine Clément